龙真实存在 丽哉神龙象物为何关于中国龙形象原型的猜测与争议

龙真实存在 丽哉神龙象物为何关于中国龙形象原型的猜测与争议

龙真实存在 丽哉神龙象物为何关于中国龙形象原型的猜测与争议

本文核心词:动物,灵异,龙,未知生物,中国龙,古生物,远古生物

目前发现的最早的中国龙形图案:约8000年前的兴隆洼文化查海遗址

(文/ 越姜)

仔细想来,距离创作《唐僧肉食用指南》虚算也有三年的时间了。惭愧,好多原属于自己的看书推敲瞎琢磨的时间都被那个不期而至、能把你融化的小生命给占去了。养儿方知父母恩,此言非虚。但躲懒还是我的本质,更多的是随着生命的前行,当需要把偶得的思维点滴汇聚成逻辑洪流时,被现实折腾得疲懒麻木的大脑,已需要极大的勇气和极难得的趣味才能被重新激活。感谢版友当年对《唐僧肉食用指南》的抬爱以及至今依旧置顶的认可,能和大家一起参与这场逻辑的游戏,很开心。今天再会,也是在督促自己重回书桌思考的时候,将此前零星读书的偶得扫拢一处,再度与大家分享那些推敲背后的趣味。

这是一篇“半新半旧”的文章。是我这三年来反复阅读马小星的《龙:一种未明的动物》这本“持论荒谬却言之成理”的小书时,在随时散记心得的基础之上形成的较为连贯的观感和思辨。大约两年前,我写过一个介绍这本书的小短篇,随手发表在“十五言”,但总感觉“不解渴”。这篇文章作为一个思考未尽、继续沉淀的阶段性“交待”,希望在神话传说版寻找到它的知音和归宿。

我仍想说明的是,尽管标着“原创”,但这些文字更像是一篇帮助我勾勒逻辑轮廓进而产生质疑的“读书笔记”,或者说是一篇带有倾向性观点和依据问题导向提出新问题的“书评”。里面的大部分史料都取自于这部书,所以我必须要强调这本“奇书”至少在材料收集汇编上具有“空前绝后”的历史贡献,也更要点名至今仍被“边缘化”的拥有良好研究素养和超高逻辑能力的马小星先生应获得更多的关注和承认。这是一本重事实、敢质疑、严分析、慎结论的好书,它有态度也有高度,好书不会被遗忘,我愿意郑重地推荐给大家。其次,这篇文章的主题乍看之下是谈“龙”——一个神话传说中的意象,但我想谈的问题却是沿着推敲的逻辑去剥离神话传说的外衣和近代各种以科学为幌的龙原型假说的干扰,转而去谈那些历史记录中的“相似记载”和艺术创作中的“共性法则”背后关于龙作为某种真实存在的动物的“可能性”问题。我想,尽管反向而行,但这恰是与“神话传说”版的旨趣较为贴近的话题——即从那些被认为是虚无缥缈的神话传说中去检索和剥离出某种共性或者合理性,去推敲和思辨关于古史期人类文明的若干至今可能被误解的、符合逻辑的“事实”。与提出“唐僧肉”是《西游记》抽丝剥茧的线头一样,“见龙”,有可能就是一个解答我们习知的“神龙见首不见尾”“画龙点睛”这些古怪成语由来时需要被重新看待的线索。

赘言如此,下面开始讲述。

[营口]本埠河北苇塘内日前发现龙骨,旋经第六警察分署,载往河南西海关前陈列供众观览。消息传播,无不以先睹为快,熙熙攘攘、络绎蔽道,一时引为奇谈。以其肌肉腐烂,仅遗骨骸,究系龙否,议论纷纭,莫衷一是。兹闻本埠水产高级中学校教授,日昨前往参观,判明确系蛟类。因今夏降雨过,回流入河,浅搁苇塘泥中,因而涸毙者云。——《营川坠龙研究之一:水产学校教授发表“蛟类涸毙”》(载1934年8月14日《盛京时报》)

1934年8月14日《盛京时报》书影(来源:中央电视台《探索o发现》截图)

这则历史记录,或许是关于龙的原型猜测中最为著名也最为“声名狼藉”的案例了。曾几何时,在电视媒体及互联网的连番作用下,关于“营口坠龙”的这条陈年旧闻及随报刊发的现今唯一一幅所谓“龙骸”的孤证照片,令“龙是否实有其物”的争论再度进入公众视野。龙骨说、鲸骨说、原始哺乳动物骨骼化石说互成阵营、争论不休,至今未有定论。

龙的形象,究竟从何而来?这个横亘在中国人心中的巨大问号,对82年前追踪这条新闻线索的记者而言,或许同样存在。不过他一定不能想象,这条不过154字的通讯,不是只造成了当时前往辽宁营口的火车票一度紧张并涨价的结果,而是给一百多年来“中国龙”的原型猜测带来了延宕至今的震撼和疑问——

龙,这种与近代科学精神形成强烈反背的生物形象,真的存在某种令人竞相争睹、叹为观止的奇特原型吗?

1.迷雾乍破:众说纷纭的神龙原型

龙,这个在中国文化史上无处不在却又无法具体描摹的意象,直到今天依旧是深受中华文化圈影响的东亚及东南亚地区极具代表性的文化符号之一。人们习惯它的存在、熟悉它的概念、使用它的含义,却难以把握它的来源。龙的原始形象是什么?是发源于河南濮阳仰韶文化遗址中“马脖鼍身”的蚌壳龙,还是考自出土的夏商器物纹饰上杂糅各种猛兽形状的原龙纹,或是得自汉代考古发现的画像砖中昂首走兽的图样,抑或是宋元之后身如蟒蛇戴角带爪状的物体?其实,这些应归为龙作为已有的文化形象的具体表征。更深层次的问题是,龙的形象原型,究竟来自于什么东西?这个目前被归入民俗学范畴的问题,在主流研究的视野中,呈现的仍然是众说纷纭,无有确论的结果。

直到今天,关于龙形象原型的研究看起来仍像是一个永远没有正确答案的看图猜谜游戏。地质学家、古生物学家、考古文物工作者甚至民间文学工作者、易学研究者厕身其间,各种流派竞相争辩,奇谈怪论也错杂而生,但就讨论范围而言,大致分成三类主流假说:

一为动物源流。该类假说认为“龙”是人将鱼类、爬行类甚至哺乳类动物中的一种或多种作为蓝本,经艺术加工将其他动物体征组合而成的生物形象。由此细分为鳄鱼说(又有扬子鳄与湾鳄之分)、蛇蜥说(又有陆蟒、水蚺及巨型蜥蜴之分)、远古爬行动物说(又分恐龙说和海洋爬行动物说)、哺乳动物说(又分古鲸说、河马说、水牛说)等。其中最具代表性的是鳄鱼说。地质学家章鸿钊以近代生物科学为依据,在1919年撰写《三灵解o龙解》,认为“古文龙或作竜,以象形言,当与鳄鱼为近”,提出了龙应为“鼍龙”(扬子鳄)的“鳄鱼说”。这一观点在章太炎的《杂说o说龙》中也以“鼍鳄即龙属”的判断被提出。1957年,古生物学家杨钟健在其《演化的实证与过程》的论著中提出“蛇蜥鳄混合说”,其基本倾向依旧认同鳄鱼即为龙形象的主要来源,并且他对“恐龙说”予以了彻底否定,认为无论是从化石发现还是文化普及,“我们的先民绝对不是由此开始获得对龙的真实意义的”。当代学者何新在2002年《龙:神话与真相》的著作中也重提论证“龙鳄同源”。鳄鱼以其“最为形似”且实有其生物,成为目前龙的生物原型中相较其他动物更为人所接受的形象来源。

二为自然现象。该类假说认为“龙”是人对大气现象在观察和想象基础上因敬畏崇拜而形成的形象概念,较有影响力的有雷电说、云雾说、龙卷风说。易学研究者李镜池在1961年出版的《周易通义》中认为龙为雷电形象的演绎,以乾卦“以龙取象”,猜测雷电自天而来,时常降落于地面,符合“见龙在田”的描述,也体现了周易以自然常见之物占卜吉凶的本义。值得玩味的是,改持“龙鳄同源”观点的何氏,在1996年其成名作《诸神的起源》中其实曾持“以云释龙”的观点,认为龙其实是云雾这种非生命的物理现象在传说中的生命化。至于龙卷风说,该类假说实际为云雾说的分支,认为强风漩涡(龙卷风)的漏斗状外形及轰鸣如雷的声效,与龙的描述较为相近,明清之后地方志中也常将当地发生的陆龙卷或水龙卷简化为“龙”,于是有部分研究者(如胡晓奇的《龙的起源与龙文化研究》)将龙卷风作为龙的起源之一予以论证。还有一些取自然之物称为龙的说辞,比如松树说(将松树的枝干称作虬枝,称松树的形状为蟠龙)、山川说(将山体的形势、河流的走向称为龙),这些均属于“以龙喻物”的借喻,属于修辞学范畴,不能算作龙的原型假说。

三为图腾综合。该类假说认为“龙”是古史期氏族部落间通过兼并、重组后形成的由多图腾崇拜向单一图腾崇拜转变的产物。最具代表性的观点来源于闻一多先生的《伏羲考》。闻氏从神话学发端,在1940年首次提出龙的形象源于信奉大蛇图腾的部族吸收兼并其他部族图腾特征的“综合图腾说”。他认为,“有一个以这种大蛇为图腾的团族(Klan)兼并、吸收了许多别的形形色色的图腾团族,大蛇这才接受了兽类的四脚,马的头、鬣和尾,鹿的角,狗的爪,鱼的鳞和须,……于是便成为我们现在所知道的龙了。”该假说其实并无考古学依据,但因为规避了龙作为某种实际存在(无论是动物还是气象)而无需讨论原型,更符合龙的形象在历代艺术创作领域被不断抽象加工的事实,于逻辑和常识上又能勉强自洽,由此也成为了龙形象来源莫衷一是时最为稳妥的权威假说。

事实上,针对龙形象原型的讨论是与近代科学进入中国相伴而生的。进入20世纪,以实证主义为旨归的自然科学研究方法(科学实验、系统科学、数学方法)进入生物研究领域后,龙作为一种“动物”便与近代科学的基本原则显得格格不入:既不能获取活体,也无处寻觅化石;甚至连基本形象也犹如一堆动物器官的拼凑,既无可多方采信的照片或录像予以佐证,其在记载中反映的具有“从天而堕”、“无翼而飞”、“身长十余丈”的特征描述更不符合任何一种已知生物的体征与功能。一种至今没有留下任何活体、尸骸、化石、影像作为依据的动物自然无法进入生物科学研究的视野。于是,关于“龙应为虚妄之物而其实存在原型”的文化学假说便顺理成章地出现了。

纵观上述主流假说,或以现实动物为演绎,或以自然现象为联想,或以神话美学为发端,即便还没有足够的证据-逻辑链条来确认究竟哪一种才是龙形象原型的真正来源,但一个并不算过分轻率的常识性结论便先行诞生了:龙,是中国古代神话传说中基于现存生物或自然现象演绎出来的一种假想动物,于自然无实体,于科学无实证。

这个先验性结论,或许只说对了一半。

2.马氏假说:神龙原型的“少数派报告”

实际上,在近代科学尚未到达注重观察经验而非实证经验的东方大地时,没有人据此质疑龙作为一种现实存在生物的可能性。

从《管子》《说文解字》等古籍中发源的“龙,鳞虫之长”算起,近两千年的中国古史都将龙视为实际存在的“鳞介之物”(水生动物)的代表。在《水经注》《尔雅翼》《本草纲目》等以“考据精博,体例谨严”著称的博物论著中也将龙作为“鳞部”确有其物的生物与鳄类、蛇类、蜥蜴类分门别记。更因为这种有着奇特生命体征和特殊生活习性的生物曾为人所承认,才会使得诸子百家基于观察经验而非想象,如实借用这种自然物的象征意义来传播需要被更多人认同的观点:在《礼记》的《礼运篇》、荀子的《致士》、韩非的《说难》、杨雄的《法言》、贾谊的《惜誓》、班固的《答宾戏》、王充的《论衡》这些以“因实为据,疾虚妄之言”著称、闪烁着唯物主义光芒的思想名篇中,这种“失水而陆居兮,为蝼蚁之所裁”的奇特生物,常被用来借喻“怀才不遇”“君子折辱”的现实情况,而“蛟龙失水”“神龙泥蟠”也成为春秋以降直至清代许多中国学者阐论义理、晓譬劝喻的常用素材。

近代科学的原则告诉我们,在缺乏标本(活体、残骸、化石等)的前提下,无法实现用自然科学研究方法对普遍认为其实并不存在的“龙”进行实证;但也恰是科学研究的精神告诉我们,不经辨别和证伪,而将“见龙”的历史记载一概斥为虚妄之谈的做法同样是科学精神的反背。从公元前513年晋国的太史蔡墨与魏献子关于“龙见于绛郊”的议论开始,两千多年来,总有号称目睹过这一生物的中国人,在不同的时间和空间里,用近乎一致的观察文字留存下了龙的某种生物原型隐伏在历史缝隙中的一鳞半爪——

不仅自《左传》《汉书》《后汉书》《三国志》《旧唐书》等可称信史的典籍中屡有记载上至帝王将相、下至贩夫走卒曾集体围观或捕获某种“水涝则现,天旱则堕、头角巍峨、鳞甲粲然、陆处无力、腥膻难闻”动物的事件,在《太平广记》《铁围山丛谈》《松漠纪闻》《夷坚丁志》《续夷坚志》《五杂俎》《七修类稿》《右台仙馆笔记》这些讲求“其来有自”“原原本本而书”的文人手稿中也不尽是怪力乱神的糟粕,反倒留下了不少“堕龙”“井龙”“蟠龙”“升龙”及“龙骸”“龙须”“龙角”“龙鳞”的民间观察线索,直到上世纪30年代至40年代在中国东北的辽河平原及三江平原仍然出现了多次由百人围观的“掉龙”目击和基本情节绝似古籍记录的“救龙”行动。而如1934年“营口坠龙”这样的目击记录,只是该地区诸多“见龙”记载中较为显性的案例之一,因为在此后的八年间(1936年-1944年),还有相当规模的人群在东北松花江的南北两岸目击到了形貌如龙的生物,其中还留下了多份完整详实的目击记录和调查手记。这些跳脱于现代常识之外却又实际存在的情况显示,从公元前6世纪到公元20世纪,在中国这个动物资源极其丰富的国度,一直有人能够看到甚至(曾)捕捉到龙的“活体”。而这,也是三类主流假说不能企及或有意回避的盲区——龙,并不存在真正意义上的自然实体。

上述视角其实是由一部沉寂近二十余年而名不见经传的著作——《龙:一种未明的动物》提供的。在关于龙原型的主流研究视野之内,这部著作曾备受冷落。但它却将研究视角从“龙的原型即为已知现存事物”的先验结论中解放出来,从龙存在某种生物原型的讨论原点出发,围绕史籍、经籍、笔记、民俗、神话所透露的关于龙的体态特征、活动方式、饲养经验等重要线索,严格区分了龙与鳄类、蛇类、蜥蜴类、鱼类的异同点,在运用历史记录、民俗观察、标本化石、考古证据和常识推断方面实现了互证互信和逻辑自洽。这部著作的作者名叫马小星,他在庞杂的文献考据和充分的调查事实基础之上,大胆设问,谨慎分析,层层剔除被证伪的材料,在上世纪90年代提出了一个较有说服力却至今没有进入主流研究视野的假说:

基于对大量中国古史记录的剔伪、归纳和对现当代目击记录的实证调查,龙的原型有可能是一种进入人类历史的,迥然于蛇类、鳄类、蜥蜴类,来自于温和湿润、含氧量极高的石炭纪且在特殊自然条件下(曾)孑遗的,介于从鱼类向两栖类进化的珍稀两栖类动物。(1994年)

“马氏假说”得以成立的重要线索,正是基于上世纪40年代在松花江流域出现了与中国古代史料记载中极其相似的龙的生物原型的可靠踪迹——

距今72年前的1944年9月中旬(农历7月末8月初)某日凌晨,在现黑龙江省肇源县和吉林省扶余县之间的古恰乡辖区、靠近松花江扶余县段南岸的陈家围子(伪满时期村屯)的沙滩上,再次出现了与中国古史记载中几乎一致的龙的生物原型。这一次,虽然没有留下如“营口坠龙”的骨骸照片,但有目击者提供了比《盛京时报》那则154字的新闻文本更为负责和翔实的现场记录。

任殿元关于陈家围子“坠龙”事件第一次口述记录及其子任青春的说明。 (《龙:一种未明的动物》)

这份目击记录由当事人任殿元(老人已于1994年2月23日去世,目击时年27岁,生前为黑龙江省大庆市杜尔伯蒙古族自治县泰康镇对山奶牛场离休干部、共产党员)以实名方式于1989年5月(74岁)和1992年5月(77岁)进行了两次口述而形成;两份口述记录又分别于1989年12月和1994年10月进行了公开发表。该目击记录显示,任殿元(27岁)在随父亲任佰金,渔民从来顺、谢八等10余人出江捕鱼时,看到了一种“确实和画上画的龙差不多”,整体形似巨型四脚蛇(东北方言:大马蛇子),体长约12米,头型如牛犊并在前额有独角状突起,嘴型如鲶鱼、颌下有硬须,满身鱼鳞并可以开合,体表润滑且腥味浓烈,长有带胯的四肢,尾部细小的类鱼生物(当时目击现场呼为“水虫”,任殿元称为“黑龙”)。这个生物趴伏在沙滩上大约两天,被当时陈家围子的村长陈庆组织300多位村民用临时搭建的棚子加以保护,围着它不断给他浇水。这个生物在第二天夜间的一场雷雨中朝东北方向离开。

经黑龙江省人大、肇源县人大和古恰乡政府的帮助和支持,作者马小星及戴淮明(曾任哈尔滨出版社总编室主任)、崔万禄(曾任肇源县古恰乡文化站站长)等人在1992年至1994年间多次采取提纲谈话、田野观察、入户深访的社会调查方式对任殿元本人及其子任青春,村长陈庆其人其事及事发地周边村屯人群进行了独立调查,确认任殿元陈述的事实是一段可以采信的“本人早年生活中的经历”。同时,通过实地调查发现,上世纪30年代至40年代,不仅在松花江南岸的陈家围子,在江北的汤家围子(1937年前后)、杨木岗子(1936年)、榆树坨子(1936年前后)都发生过满村满屯的乡民敲锣打鼓围观“掉龙”并替其搭凉棚、浇水进行救助的案例。

马氏著作的观点及由其带领下开展的独立调查的结论犹如冲破重重迷雾的微光,使得陷入闭环逻辑的各类龙原型假说相形见绌。“马氏假说”即便不能遽达事实的彼岸,但建立在归纳分析和调查研究之上的结果,已经给出了可以推测龙形象原型真相的逻辑-事实标尺,其现实意义和深远影响也应当被重新认定。随着“马氏假说”研究的深入,沿着这些案例向古推溯,越来越多的古代史料被重新评估认知。那些经过历代辨析考据予以承认、以现代知识校验仍无法证伪的材料显示,那些见过鳄鱼、大蛇、蜥蜴,目睹过闪电、云雾、龙卷风的目击者们,和任殿元一样执着地表示,他们看到和捕捉到的,是一种“和画像上的龙长得几乎一致”的奇特生物!

3.旷世稀出:被重新认知的“见龙”记录

太和七年春,龙见摩陂。行自许昌,亲往临观。形状瑰丽,光色烛耀。侍卫左右,咸与睹焉。自载籍所纪,瑞应之致,或翔集于邦国、卓荦于要荒,未有若斯之著明也。——《龙瑞赋》(三国o曹魏o刘劭)

懿矣神龙,其知惟时。……旷时代以稀出,观四灵而特奇。是以见之者惊骇,闻之者崩驰。——《青龙赋》(三国o曹魏o缪袭)

上面节录的两段赋文,说的是这样一件事:曹魏太和七年,也即青龙元年(公元233年)正月,于摩陂(现河南省郏县东南)的井中发现了“青龙”,且连续十数日浮现不去。这一持久的“祥瑞”引得魏明帝亲率臣僚围观。他令群臣现场作赋,并让画工绘影留存,可惜尚未画完,“青龙”便下潜消失了。魏明帝遂将当年改元青龙,并将摩陂改为龙陂。

这两篇奉诏而作的赋,在肩荷“建安文学”荣耀的曹魏并不惹眼。如需细究,则文学家或会指摘“骈四俪六”的外表下隐伏的“台阁应制”的气味;历史学家或可引证“魏受汉禅”的政治变革一直影响到明帝时仍需通过改元来标榜正朔;民俗学家或能阐发“龙凤龟麟”四灵崇拜的渊薮与三国时期的祥瑞流变;环境学家或能据此分析公元三世纪黄河流域的气候条件与地下水文环境变化……那么,是否有人会与魏明帝一样,在强烈好奇心的驱使下,思考过一个最基础、也颇有些匪夷所思的问题——

皇帝和他的大臣们看到的,究竟是一种长什么样的“旷时代以稀出”的罕见东西?促使举朝君臣怀着如此高的兴致、带着那样深得虔诚前往摩陂集体观瞻、引发“侍卫左右,咸与睹焉”的“祥瑞”,真的是一种已无法为现代人所掌握研究却让古人有幸近距离观察描述的珍稀动物——龙吗?

在浩若烟海的中国典籍中爬梳,以朝廷的名义探究并确认“龙”存在的案例不独魏明帝隔着井壁看到的那条“井龙”,还有更多当政者近距离接触“龙”的案例——

由于纸张作为文字载体的普及及印刷术的改良,唐之后官修史书、地方志个人手稿笔记中留存下来的的群体性“见龙”记载逐渐丰富,除以朝廷的名义集体围观这种珍稀动物的“大事记”之外,关于寻常百姓“见龙”的事件被更多的记录了下来,且与唐之前寥寥数语的记录相比,更为详实生动,甚至出现了亲手捕获“龙”的案例——

不过,记录的增多,并不意味着龙的出现变得频繁了。在这些不断增多的记载中,一定存在谎言和误判。剔除掉明显的因经济、政治企图而作伪的记录(如为减免赋税、虚报政绩、上表劝进而人为制造祥瑞的记载),将古生物化石或其他动物误作“龙”的记录(如将古脊椎动物化石误作龙骨、蛇吞牛羊而角余口外的记载)、超越生物学意义的自然现象记录(如龙卷风、疑似球状闪电的记载)后,我们发现,确实存在需要被重新审视、不敢使人轻易引为虚妄的奇怪案例:

在这些并不难以读懂的“见龙”记载中,我们或得承认,一个有着一定种群规模、在一定的气候条件下偶尔现身、有较长时间暴露在围观者视野中、疲软温顺不具有攻击性、且其样貌“若世所绘”、“状如图中画龙”的特殊动物,曾屡屡出现在这些并非无法触碰的寻常典籍中。

如果我们认真辨析,1119年开封城里那只状若大犬“两颊宛如鱼”的动物,1564年那只出现在江苏砀山黄河段的“面黑须白,额止一角,鼻嘴类牛而大”的动物,1793年那只坠落于河南潢川“蛇然而卧,腥秽熏人。……远近人共为篷以避日。久不得水,鳞皆翘起,蝇入而咕嘬之,则骤然一合,蝇尽死”的动物,1839年那只坠落于唐山乐亭“蝇蚋遍体,张鳞受之,久而敛以毙焉”的动物,与距今未远的1944年那只坠落在松花江扶余县段南岸沙滩的“水虫”比较,其出现的时间节点和自然条件是如此相似,其基本体征与外貌细节是如此一致,其给人造成的观察感受与现场效果又是如此雷同!

恐怕,这绝非近水之滨、久旱之地的古代居民看到一条鳄鱼、一条水蟒、一尾大鱼就可以向壁虚造如此之多的相似细节的;更何况,上述生物在中国古代尤其是人口大量南迁的中唐之后,不仅不是“旷时代以稀出”的珍稀动物,相反鳄灾(见韩愈《祭鳄鱼文》)、蛇患(见段成式《酉阳杂俎》、谢肇淛的《长溪琐语》)在潮汕、湖湘、闽南这样的河海潮湿之地不绝于史,围观人群又如何会对一条獠牙血口的鳄鱼和嘶嘶吐信的长蛇,围棚蔽日、泼水相救?而唐宋以后,距离图腾崇拜的氏族时期早已遥远,面对古来“嫁娶必得食之”、早已端上中国人餐桌的鳄鱼、蛇、鱼这样的习见之物,又怎会造成“见之者惊骇,闻之者崩驰”的效果呢?

其实,只要对这些记载不抱有结论先验的研究偏见,自然无法回避一个事实,即在空间上跨越中国不同区域,时间上绵亘长达两千年,目击者覆盖各阶层人群,却在出现条件和目击细节上有着惊人一致的“基本事实”——

“龙,非常见,故曰怪。”与曹魏的缪袭发出“旷时代以稀出”的感慨一样,与其同时代的东吴著名史学家韦昭在《国语o鲁语下》的批注中也持相同的认识。东晋的葛洪在《抱朴子o明本》中也指出:“虺蜥盈蔽,虬龙稀觌。”马氏曾就汉高祖五年(公元前202年)至隋文帝仁寿四年(公元604年)806年间的“见龙”记录进行了梳理,合计108起,按照“经济/政治企图、动物/化石误判、自然(气象)记录”的剔伪原则,仅50余起相对可靠,由此估算“见龙”的平均周期约为15年才能出现一次;而唐后的记录虽有所增加,但其出现情况若先依照剔伪原则筛选,再按“堕地/浮井、开鳞/散腥、群观/遮阳、降雨/雷震”的关键词判定,可资采信的也不过寥寥数起,明清“见龙”的时间间隔已下降为约30年一次。

应当承认,几乎所有涉及“见龙”的记载都指向了一个事实前提:神龙之“神”,不是因为它“不存在”,而是“不常见”甚至“太罕见”。

4.龙形何似:“画龙”背后的经验事实

因为龙实在过于罕见,所以关于它的一切证据便显得尤其珍贵。在那些“龙较长时间暴露在围观者视野里”的目击现场,除留下了可以感知这种特殊生物形态的文字描述外,更提供了一条直观的线索:有人在现场留下了图画,甚至带回了标本。

比如魏明帝的画工画出的井中盘桓数日的“青龙”概貌,唐咸通年末舒州刺史进奉的那具截为数十段的“龙尸”,北宋开封城里的百姓传看的那幅状若大犬的“幼龙”图画,辽太祖亲射的那条被收藏在辽国内库、后流入金国珍藏的黑龙遗骸,以及辽宁营口辽河南岸西海关门前供众观览的“龙骨”等。我们不禁要问:这些证据与龙的形象之间,究竟有多大联系呢?有意思的是,在被羁留金国十二年的南宋使臣洪皓所撰写的《松漠纪闻》中,谈到了那具黑龙遗骸与后世图画之间的联系:“与予所藏董羽画出水龙绝相似,盖其背上鬣不作鱼鬣也。”同时,他提出并修正了比其晚于102年出生的元好问在《续夷坚志》中的部分描述:“尾鬣支体皆全,双角已为人所截。”他的证据来源于对其颇为礼遇的金国贵族完颜希尹的长子完颜源的“亲见”,因此较元好问那段无从稽查来源的描述,应更贴近事实真相。

这些记载已经透露,在龙的艺术形象的创作过程中,确实是有某种可供参照的贴近“龙”实体样貌的原始形象。而这些来自现场的图画和标本,极有可能即是画师们画龙的“原本”,也成为了后世所谓龙的艺术形象在不同时期的创作渊薮。联系东汉建初五年泉陵城外湘水中的八条黄龙为何会“状若画图之龙”,明成化末广东新会县那条被渔民捶打致死的龙为何“头足鳞角,宛然如画”,也说明了后世龙的艺术形象与这种特殊生物的真实样貌之间仍保留着某种创作上的直观联系。

可惜,魏明帝的“青龙”图样早已在魏晋南北更迭的血雨腥风中不知所踪,金国内库的“龙骸”也或已在成吉思汗的铁蹄下化为乌有,甚至那具距今不过82年的“营口龙骨”也在被当地水产学校收藏后由于东北混乱的局势而在建国后丢失了。这些可能保留下龙真实样貌的“原本”如今线索全无,在历史的洪流中湮没无闻。但是,如果从洪皓那句“与予所藏董羽画出水龙绝相似”的论述推敲,即便我们已无缘得见那些最初的“原本”,在像董羽这样的著名画师笔下所描绘的“龙形”里,是否还存在着一些与“原本”的微妙联系呢?换言之,如果董羽所绘的龙曾取材于那些来自目击现场的图画和标本,有没有可能在他的作品中留下这种特殊生物更加直观的原始形象呢?

考诸中国画史,自中国绘画艺术从东汉的应用美术中独立出来开始,“龙画”便成为了国画艺术中一支重要的流派。画龙之难,在于“古今图画者,固难推其形貌”。清代以前,已知有名的画龙大家有:东汉的黄安岭,三国(东吴)的曹不兴,东晋的顾恺之、张僧繇,唐代的李思训、冯绍正、吴道子、孙位,五代(南唐)的董羽,宋代的僧传古、陈容以及明代的汪肇等。而董羽,正是上承于汉唐,下启于宋明,是中国“龙画”创作中必须接触的关键人物。

这位来自南唐后归于宋、号称“董哑子”的画师,以画龙“绝类真龙”而扬名。可考的画龙作品有《子母出水龙手卷》《腾云出波龙图》《踊雾戏水龙图》《卧沙龙图》《战沙龙图》《穿山龙图》。历史之无情,没有让一幅董羽的龙画得以流传至今。在元代诗人张宪的《玉笥集o卷十》中保留了一首其题于董羽《卧沙龙图》的五言绝句:“仰阁青牛首,横搘赤鲤腮。轻雷惊不起,直待早潮来。”

如果同前述那些趴伏在地表等待一场雷雨的“堕龙”记录联系起来,是否会对这幅已经见不到的画作有一些更直观的感受:董羽画中的龙,恰保留了与“堕龙”记载相一致的事实,即“鼻嘴类牛而大”“形似牛头一般”的“青牛首”,以及“嘴型特像鲶鱼”“两颊宛如鱼”的“赤鲤腮”。北宋书画家米芾在《画史》中评价“董羽龙如鱼”,其龙常作“鱼鬣鱼尾”。假设董羽仅凭见到了诸如《唐年补录》中咸通末年那段“鳞鬣皆鱼”的文字记载由此生发出创作灵感的话,就无法解释在他身后约150年的南宋人洪皓见到的那具与董羽的生活年代基本处在同一时期的辽代初年的生物标本,居然与董笔下的“画龙”如出一辙;更无法解释,在800余年后与辽国同处一个区域的东北松花江流域可以再见到这种如董羽所画的龙那般满身“鲤鱼鳞”的生物。

从明代“飞鱼服”的复原纹样中可寻觅到董羽“龙尾作鱼尾”的踪影。(控弦司)

董羽的重要性不仅体现在他已经散佚的作品中可能提供了龙的原型生物一些外貌线索,还在于在他编写并流传至今的《画龙辑议》里,对北宋之前的龙画创作进行高度概括和归纳,借用“明喻”的修辞手法,提出了“如何抓住龙的普遍性特征进行创作”的“三停九似”说——

“三停”分别是“自首至项、自项至腹、自腹至尾”;“九似”即“头似牛,嘴似驴,眼似虾,角似鹿,耳似象,鳞似鱼,须似人,腹似蛇,足似凤。”在北宋稍晚的另一位画家郭若虚的《图画见闻志》中,他在收录董羽的“三停九似”说时又进行了改良。将“三停”改为“自首至膊,自膊至腰,自腰至尾”,而将“九似”中“头、眼、腹、耳”四个部位做了改动,新添了“项、掌、爪”的描述,去掉了“须、足、嘴”的特征,保留了“鳞、角”两种,九似也最终变成了“角似鹿,头似驼,眼似兔,项似蛇,腹似蜃,鳞似鱼,爪似鹰,掌似虎,耳似牛。”郭氏理论自此也成为龙形象“三停九似”的标准理论,这些论述又在南宋罗本的《尔雅翼》和明代李时珍的《本草纲目》中进行了承认和推广。

“三停九似”虽仅是画龙技法的概括,却是个很有意思的现象性问题,据此可以产生一系列推问:董氏的依据是什么?他是否亲眼见过龙或某种原型底本,他需要掌握多少数量的材料才可以进行这种定义式的总结?当时有没有人对这种总结提出质疑?董氏的画法经得起其他画家在创作时的推敲吗?郭氏为什么又要在董的基础上再进行修改?他的改良依据又是什么?他这种修改能让已经接受董羽画法的人信服并遵循吗?

我们是否可以推测,在董羽和郭若虚生活的北宋初年,这些画家圈子内至少还保留着可堪比对的关于龙的多种原型绘本。蔡绦在《铁围山丛谈》已经透露,在北宋晚期徽宗临朝的宣和元年,开封城内已有龙的写实图样广为流传,而讲究“丰亨豫大”、广致珍奇的宋徽宗正是一位对绘画有着极大嗜欲的人。在宋徽宗主导下的翰林国画院这样绘画艺术的集大成机构中,一定收藏着有更多历代至少是本朝关于龙原型生物样貌的素描底本,一种类似于“都人传玩”的写实图样。董、郭二人总结完善的“三停九似”的艺术创作法则,之所以能在之后并非绘画论著的《尔雅翼》和《本草纲目》中被认可,难道不是因为其结论虽作为艺术创作的抽象提炼,却能如实切近生物原型的初始特征而为人所接受吗?

南宋陈容的云龙图(广东省博物馆)

遗憾的是,由于靖康之变和长达150多年的南北暌隔,收藏于北宋宫廷的大量龙画“原本”在战乱中丢失,董羽的龙画更是在岁月的荡涤中销声匿迹,宋代以后中国所传龙画,虽然接受了董羽的“三停九似”说,但其形象已距离董羽的“鱼状龙”越来越远了。自元代至今,我们对于“龙”的形象概念已经基本固化,包括日本、朝鲜等受中华文化圈辐射影响的国家,其所画龙图都受到了另一位与董羽齐名的南宋画家陈容的影响,陈容的龙画,不仅“代表了南宋时期画龙的最高水平”(广东省博物馆评语),也奠定了中国延续至今的龙的艺术形象的基本样貌。陈容存世的三幅作品,为《霖雨图》《墨龙图》《九龙图》,其龙形正是后世所谓的“蟒状带爪之物”。而这段“三停九似”的画龙经验虽被流传,但逐渐由“似”被误读为“是”,从而将的龙的形象彻底沦为一堆动物器官的拼凑,在越来越抽象的创作道路上渐行渐远。

5.另辟蹊径:对陈家围子“水虫”的假想与复原

不致使人灰心的是,虽然已经失去了直接反映这种特殊生物真实样貌的“图像参考”,但任殿元的目击记录或许可以帮助人们跨过“龙的原型绘本”这个无法突破的时空障碍,根据其所描述的“水虫”外貌重建龙的原始形象。

事实上,至今没有一位古脊椎动物研究者和古生物复原人员愿意相信任殿元所见的会是一种实际存在的生物,也没有人尝试将任殿元所见的生物复原出来。这也成为了这篇文章即将收笔时最大的遗憾。我多年的夙愿,即是如实按照任殿元的目击描述,完成“陈家围子坠龙”事件中所谓“黑龙”的复原图。在2016年8月,我发表于果壳旗下“十五言”写作社区的一篇介绍马氏著作的旧文得到了关注,也有幸结识了专业从事动画工作的的朱阳先生,凭借他扎实的美术功底和共同对龙存在某种特殊生物原型的执着认识,我们一起对照任殿元的口述原文完成了一幅复原图,并在百度贴吧“未确认生物吧”进行了公布。

被任殿元指出的与“黑龙”近似的异齿龙的现代复原图。(来源:《龙:一种未明的动物》)

我注意到,马小星曾委托任殿元儿子任青春及研究者戴淮明向任殿元出示多张盘龙目、翼龙目、恐龙目、蛇颈龙目的远古爬行动物以及鳄目、蜥蜴目等现代爬行动物的图片,都被老人一一否定了。但老人唯独对属于盘龙目的二叠纪生物异齿龙产生了兴趣。他认为,假如把这个生物的帆状物去掉,就有几分像沙滩上见到的“黑龙”,但那龙嘴是闭着的,嘴形像鲶鱼,嘴边有须子,头上耸起角,脖子还要略长一些,身上长满鱼鳞。

从动议、草稿到修改、定稿,我们用了很长的时间接触讨论,最终决定采用任殿元所说的与黑龙外形“有几分像”的异齿龙为蓝本进行复原。我们整理了任殿元两次口述中关于黑龙外形的关键性内容,采取董羽“自首至项、自项至腹、自腹至尾”的三停画法原则,对包括头颈特征、身长数据、尾部细节进行了分类整理。其中,头部是我们最为关注的部分,关于脸型和鼻嘴的轮廓,犄角形状及个数等。考虑到任殿元所说的嘴边7、8根长须子和鲶鱼状的嘴是黑龙的明显特征,我们参考了鲶鱼须的形状和陈容的龙画(陈容所绘的龙从吻部直到脸颊都会有短而粗呈放射状的口须),从而在颔部又添加了若干短须(现存龙画中常见龙的颔部及脖颈部有浓密且较长的须状物,谨慎怀疑是这种短口须的艺术虚构)。同时,我们对黑龙的脖子适当进行了伸长,靠近头部处进行了收缩,使之更贴近口述中所谓的“马脖子”。任殿元关于龙身长的描述采用了尺、寸、米、公分混用的描述,难以有效换算统一,根据其第二次口述和任青春的测算,整体身长12米,头部至后腿7米,后腿至尾部5米,前后比约为7:5,复原图也按照此比例进行了设定。另外,我们注意到任殿元描述的黑龙鳞片“上大下小”,即靠近脊背处越大,靠近腹部处越小的事实,且脊背处没有鬣毛状的构造,我们都如实进行了复原。

依据任殿元口述复原的陈家围子“黑龙”外貌形态假想图。(绘画:朱阳 制图:越姜)

我深知,这幅复原图并不“科学”,也无法再请任殿元老人进行判别,更不能在现有条件下立即找到某种自然存在的实体进行比对,但我仍然认为,这个至少能依照既有事实本着求实的研究精神进行的猜测还是有意义的。借用马小星在书中的一段话来表达我的认识——

历史的真相或许是十分简单的:古人曾经亲眼见过这种貌似巨型蜥蜴的稀有动物,因此在他们的意识中,有关龙的一切都是真的,或基本是真的。然而,随着时间的推移、环境的变迁,今人已经看不到这种动物了,于是,在具有现代意识的人们看来,有关龙的一切都是假的,都是古人臆造的。说的好听一些,称作“古代劳动人民伟大想象力的创造”;说的不客气一点,便成了“原始巫术和封建迷信的混合物”。……我想要驱散迷雾,可惜漫天的迷雾仍像我刚来时一样浓重。我带来的显然不是句号,而是新的问号。我相信,即使我的判断同样存在错误,这种思路对于后来的研究者仍会有益处的。……倘若能引起生物学家及有关方面专家的兴趣,我的目的就算达成了,我所能够做的,我已尽力而为;我做不到的,自会有别人去完成。(马小星:《龙:一种未明的动物》)

6.尾声:猜测或有,疑问未尽

“丽哉神龙,诞应阳清。潜景九渊,飞曜天庭。屈伸从时,变化无形。偃伏污泥,上凌太清。”——《龙铭》(西晋o傅玄)

当西晋学者傅玄用极尽华彩的笔墨描述中国神龙仪态万方、夭矫多姿的身影时,他一定不会存疑:龙,是否确有其特殊的原型生物?而这个在现有条件下恐怕没有实际答案的问题,却令有志于探索中国神龙原型真相的人们心驰神往、孜孜不倦。回看带领人重新思考龙原型问题的“马氏假说”,细读那些被重新挖掘认识的“见龙”史料,思索董羽、郭若虚为后人总结的“三停九似”,这些犹如电光石火的思维断章,仿佛触碰到了埋藏在中国历史地层深处的一块原石。但这仅仅是开始,关于“中国龙”的疑问远没有到结束的时候,还有更多的问题要继续追问下去:

比如,龙如何分类的问题,其本质是探究这种原型生物种群及规模的问题。

在实际观察中,这种生物无论从其体态样貌、器官构造还是种群规模、活动规律都有其特殊性,与留存至今的鱼类、蛇类、鳄类及蜥蜴类动物均无法产生非常完美的契合关系。它如果属于独立的物种,又该归入何门何纲何目,又分何科何属何种呢?因为即便在都被称为“龙”的这类生物的目击记录中,仍有《唐年补录》中的腹白掌红、鳞鬣皆鱼的“青龙”,《续夷坚志》《松漠纪闻》中的戴有双角、不作鱼鬣的“黑龙”,《后汉书》《论衡》中身如马驹、无角的“黄龙”,《徐州志》中的面黑须白,额止一角的“独角龙”,任殿元不也观察到他所见的是一条前额长有独角的“黑龙”吗?

在这类生物实体中,是否仍有基于其体表颜色不同,体型大小不同,身体某些器官(犄角、鬣毛、尾巴等)形态、个数、比例不同而形成的多个亚属亚种?而关于龙的分类称谓多数是以目击者不容置疑的口吻叙述,仿佛在距今较远的古中国,人们已经有了一套相对成形的、对于不常见的却认为是实有其物的“龙”的某种划分方法?以至于在如今的文字流转中保留下了“蛟、蟠、螭、虬”这样明确归入龙类描述的汉字,更留下了与龙类做出明显区别的类龙生物的“鳄、鼍、虺、鼋、鳌”的归类。这个具象的认知如果没有集中观测了解后形成的常识经验积累,再经过古史期象物造字者的归纳整理,又是如何形成的呢?

再比如,龙的升坠浮潜的问题是探究龙的生命体征的重要组成部分。

虽然关于龙原型的“雷电说”已很难成立,但我们不得不注意到《周易》中“以龙取象”的事实。易的卦辞是取象自然,是以常见之物卜吉凶。乾卦取龙为象,不正是说明龙在《周易》成书前后的古史期,很有可能是自然孑遗的活物吗?否则卜者又如何以一种虚妄的生物作譬,取信问卦以定吉凶的统治者和民众呢?《易》中“九四,或跃在渊,无咎”,乍看之下,不知所谓何物?联系历史上如此之多的坠龙案例看,为何“无咎”,正是取龙坠渊则平安,落地则凶险的自然现象。再看“初九,潜龙勿用”,联系《易o系辞下》“龙蛇之蛰,以存身也”,不正是说明秋分之后,龙归冬眠,春来尚早,以此譬喻当人非其时的时候,要学会藏,学会忍,厚积薄发,以待良时吗?而从生物学的原理出发,为何魏明帝会在正月的井中看到青龙,不正是冬日井中的地下水温高于地表水,蛰伏冬眠的“潜龙”通过联通地下水的井口运动到地表吗?

龙虽极为罕见,但我们依旧可以从那些明确标注时间节点的记录中,找到可供归纳的出没规律。比如见“井龙”往往在正月,见“游龙”往往在春末夏初的汛期,见“坠龙”往往在赤日炎炎的盛夏或雷雨频仍的夏末秋初。古史记录中龙的每次现身,尤其是对离开水后在地表的活动表现出异乎寻常的迟钝和疲劳,是否说明了它的“不常见”很大程度上是源于它对氧含量较高的雷雨高空环境、与地下水域曲折联通的深渊大泽这样特殊的自然条件的极大依赖?《画龙辑议》里说:“(龙)上飞于天,晦隔层云。下归于泉,深入无底。”而这些所谓的“极端环境”,恰是人的正常活动范围所无法企及的。更进一步理解,龙之所以在董仲舒的“天人感应”说大行其道之后被归为代表人主德洽四表的“祥瑞”,正是缘于龙对温暖、浓氧、降水丰富的自然环境的依赖,龙的出现,也意味着这一自然环境的(即将)出现。而这,正是以农耕文化存身的中国历代王朝所盼望的一个又一个雨量丰沛、温度适宜、利于粮食作物生长的“丰年”。

关于“井龙”记录中出现的地点,马著做了一些归纳和梳理;但对于“游龙”“坠龙”记录中的地点梳理,马著未能涉及。我们能否据此整理出自汉代至近代目击“井龙”“游龙”“坠龙”的地点在现今自然地理上的分布?依据可靠的地理数据资料,整理这些地点周围水系(包括地表河流、湖泊,地下暗河等)分布的情况,是否需要再进行更深入的田野观察,结合当地气象史、环境史研究,为这类记载提供更扎实的科学根据?更进一步的问题便可能被提出:该地区发生“井龙”“游龙”或“坠龙”现象时的历史时期内发生过怎样的自然条件变迁和气象条件变化?龙是在什么样的情况下以什么样的周期,会离开深渊和地下水浮出水面,又是如何会冒着离水的危险拿奋腾空?根据坠龙地点分布以及本地区坠落次数,龙究竟是长距离迁移动物还是短距离运动的动物?

对这些问题的深究,将是又一本建立在“马氏假说”之上的专著。而我的这篇文章既无新证,更乏新论,除了提出这些疑问,却对解答力有不逮,仅仅为湮没多年少闻于世的“马氏假说”提供一个使人了解的窗口,其获得的批评自归于我的认识局限,而其赞誉和关注理应属于至今默默的马小星先生。

关于“龙的原型源自某种珍稀孑遗动物”的涟漪才刚刚被激起,仍需要后面的研究者抖擞精神,去剔伪求证大量有待重新认识的历史记载,去收集判别更多的去古未远的现当代目击记录,甚至需要去寻找有可能至今残留于世的关于这种特殊生物的“一鳞半爪”,以此继续夯实这个假说的基础。因为,这个假说连带它的研究基础仍旧是十分薄弱的。对“见龙”这一独特的生物现象的观察与记录,在此之前一直呈现出散乱、混杂、被近代科学所否定、为主流假说所回避的的状态。应当承认,这个状态来源于一个偶然却又必然的现实情况:对“坠龙”“游龙”“井龙”的观测和记录长期以来都是由缺乏近代科学素养培养的普通人无意识完成的。在科学实验层面上的分析判断,由于目击者和记录人知识结构的缺失和现场证据的灭失,以及落后的记录条件、动荡的保存环境等客观因素制约,导致这些有着事实基础的记录在代际相传中都变成了“天方夜谭”,那些被暂时保留却终无下落的“残鳞碎甲”都变成了糟粕尘埃。这种由于合格研究者的缺位导致的与特殊现象的“失之交臂”,不得不说是近代中国生物科学研究领域的极大遗憾,也是历史对我们这支号称“龙的传人”的民族别样的残酷。

盼天怜之,在某一日,这种神奇的孑遗动物可以如大熊猫、矛尾鱼一般,再度回到地表,进入到已经能够记录它、观察它、研究它的中国大地上,任其“或跃在渊”、“见龙在田”,让现代科学与一个个“见龙”现场擦肩而过的遗憾,得到彻彻底底的补偿。

(感谢《龙:一种未明的动物》给予本文的支持,谨以这些看书偶得的文字,纪念那些陪伴孩子的不眠夜晚)

文/越姜,2016.9.29,于德胜里蜗居

-

- 孙中山子孙后代现在在干什么?

-

2022-07-02 19:54:10

-

- 末世孤雄 人物简介和故事概况以及个人的一些看法

-

2022-07-02 19:56:00

-

- 史上最全日本刀资料

-

2022-07-02 19:59:37

-

- wto保护期是什么意思?

-

2022-07-02 20:03:15

-

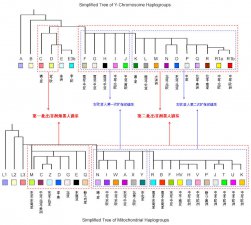

- 世界人种及中国人种基因变迁史

-

2022-07-02 20:05:04

-

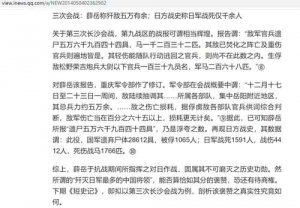

- 第三次长沙会战 薛岳雪耻一战

-

2022-07-02 20:06:53

-

- 万里长城到底有多长? 长城的长度

-

2022-07-02 20:08:42

-

- 日本多少战犯被判死刑?

-

2022-07-02 20:10:31

-

- 中国通信卫星发展历程

-

2022-07-02 20:12:20

-

- 世界名枪大盘点 世界十大突击步枪

-

2022-07-02 20:15:58

-

- 中国坦克发展简史

-

2022-07-02 20:17:46

-

- 陆战之王 99A主战坦克

-

2022-07-02 20:21:24

-

- 上海地铁一号线介绍

-

2022-07-02 20:23:13

-

- 开国上将军衔的工资是多少?

-

2022-07-02 20:25:02

-

- 德国总统和总理谁权利大 当然是总理的权力更大

-

2022-07-03 11:54:19

-

- 德左共和国属于哪国 不被承认的小国面积人口

-

2022-07-03 11:56:09

-

- 吊庄啥意思 宁夏地区的专有名词有3层意思

-

2022-07-03 11:59:48

-

- 赛德克巴莱历史事件 真实故事有什么意义

-

2022-07-03 12:01:38

-

- 中国真实穿越事件已被证实 5个历史上穿越时空的人

-

2022-07-03 12:03:28

-

- 周瑜简介资料 周瑜的人物特点和主要事迹

-

2022-07-03 12:05:17

美国最无能的五位总统 比特朗普还让人生气

美国最无能的五位总统 比特朗普还让人生气 十大元帅十大将军排名有哪些 开国十大元帅十大将军排名介绍

十大元帅十大将军排名有哪些 开国十大元帅十大将军排名介绍 开国十大元帅十大将军排名,军衔最高的20人(朱总司令第一)

开国十大元帅十大将军排名,军衔最高的20人(朱总司令第一) 世界上最快的摩托车,道奇战斧最高时速676Km/h(售价600万元

世界上最快的摩托车,道奇战斧最高时速676Km/h(售价600万元 武则天外貌3d复原图,英气十足的俊俏自带一股王者风范

武则天外貌3d复原图,英气十足的俊俏自带一股王者风范 古代四大美女古尸复原图 杨玉环真实长相图片

古代四大美女古尸复原图 杨玉环真实长相图片 美剧排行榜前十豆瓣评分高 男人必看十大美剧

美剧排行榜前十豆瓣评分高 男人必看十大美剧 目前中国围棋十大高手排名 第十位居然是一名女棋手

目前中国围棋十大高手排名 第十位居然是一名女棋手 世界十大最富有的总统排行榜:普京拥有许多大型企业股份

世界十大最富有的总统排行榜:普京拥有许多大型企业股份 震惊全球十大灵异事件 世界上最恐怖的十个故事

震惊全球十大灵异事件 世界上最恐怖的十个故事